近年、転んだ時にとっさに手が出ず、頭や顔を怪我する子どもたちが増えていると言われています。このような現象は一体何が原因なのでしょうか。

日本スポーツ振興センター「学校の管理下の災害(平成30年版)」によると、学校での怪我のうち骨折発生率は25.3%と年々上昇しており、乳幼児期の運動機能発達が遅れている可能性が指摘されています。

また、文部科学省から毎年発表される全国体力・運動能力調査では、子どもたちの体力・運動能力の低下がみられ、全体でみると平均値は低下しています。しかし一方で、値の散らばり度合いを示す標準偏差は増大している傾向があり、子どもの体力が二極化してきているという可能性も考えられます。

子どもを取りまく社会環境の変化と課題

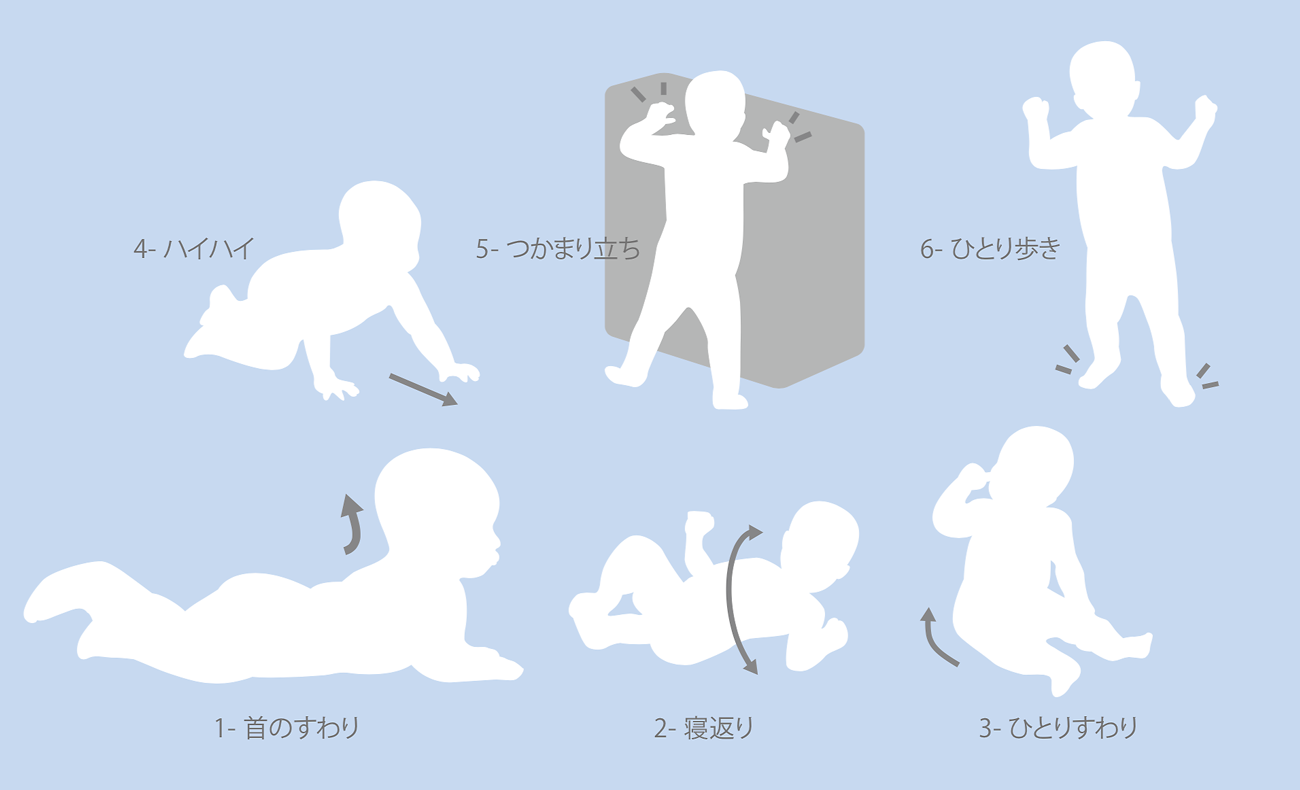

転んだ時に手が出ず怪我をする子どもの増加原因は諸説ありますが、”はいはい”不足がひとつの要因とされています。運動発達に関する研究を行なっている早稲田大学発育発達研究所の鳥居教授によると、赤ちゃんの頃に”はいはい”をあまりしないと両腕の筋力が鍛えられず、とっさに手を出しづらくなる、という要因を指摘しています。

数十年前には、空き地や公園などで子どもたちだけで伸び伸びと遊べる環境が多くみられました。しかしながら現代社会では、事故の責任追求や公園・緑地、空き地の減少、共働き等で子育てに時間をかけられない等の理由から、安全を確保するために、伸び伸び体を動かせる場所が減少しているという社会環境の変化があります。

また、そのような社会環境の変化の中だけでなく、居住環境の変化による影響も考えられます。住居や保育施設などは、構造や間取り、様式を含めて戦後大きく変化しました。例えば、住宅のコンパクト化や床の素材が畳からフローリングが主流になったことなどが挙げられますが、赤ちゃんにとっては”はいはい”しづらい環境になってしまったのではないかというような要因が考えられます。

赤ちゃんがひとり歩きをするまでは、運動機能発達の目安があります。6つの「動き」の段階があり、首すわり、寝返り、ひとり座り、はいはい、つかまり立ち、ひとり歩きというように段階を踏んで移行していきます。それぞれの「動き」を活発に行うことで、身体の各部位が鍛えられて成長し、次の段階の動きに移行していきます。

では、”はいはい”をあまりせずに歩き始めてしまった子どもはどうすれば良いのでしょうか。腕の筋力は弱いまま大人になってしまい、その運動能力は取り戻せないのでしょうか。前述した鳥居教授は、仮に”はいはい“の段階であまり鍛えられなくても、その後の成長段階で、遊びの中に”はいはい”と同様の効果をする動きを取り入れるなどして鍛えていけば良いとの考え方を示しています。例えば、廊下の先に物をおいて”はいはい”で取りに行く速さを競うなど、腕や脚を使う動作を促す遊びを通して本来”はいはい”をすることで鍛えられていた筋肉を使っていくというような事が考えられます。

子育て支援施設は第二の住まい

ミサワホームは創業時より貫いてきた「住まいは子育てのために」という信念のもと、第一の住まい=住宅、第二の住まい=子育て支援施設と考え、子どもの健やかな成長を育む環境づくりを目指して開発を行ってきました。だからこそ、子どもたちが各成長段階で十分に運動機能を伸ばせる環境を提供しなければならないと考えています。

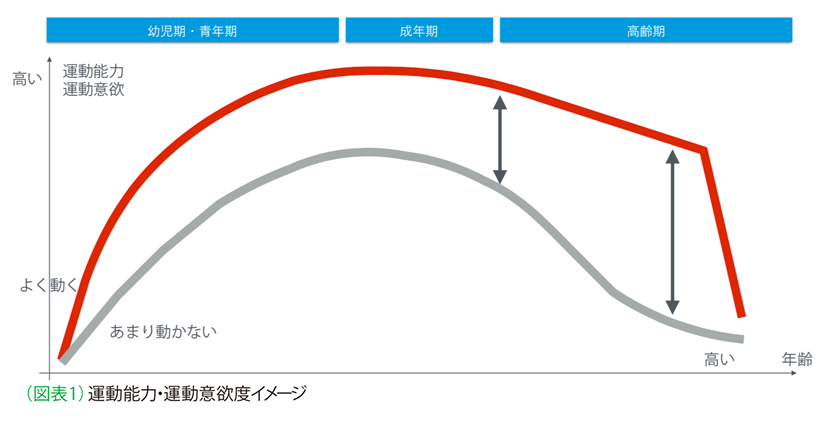

就学前は身体の使い方をしぜんに身につけられる時期といわれており、この時期の運動習慣が就学後の運動能力に関連しているという報告もあります。運動機能が発達する幼児期によく動いていると、図表1のようなイメージで運動能力や運動意欲が高くなり、高齢期に至っても健康優良状態が維持されやすくなると考えられます。幼児期にあまり動かなかった場合は、よく動いた場合と比べて成年期も運動する意欲に差があり、その結果、高齢期に運動機能の低下が起こりやすいと想定されます。

子どもの頃に図表1の運動能力・運動意欲を引き上げるためには、より多く運動する機会が得られ、しぜんと身体を動かすことが楽しいと思えるような環境を整えることが大事だと考えられます。

成長段階に合わせた活発な動きを促す環境とは

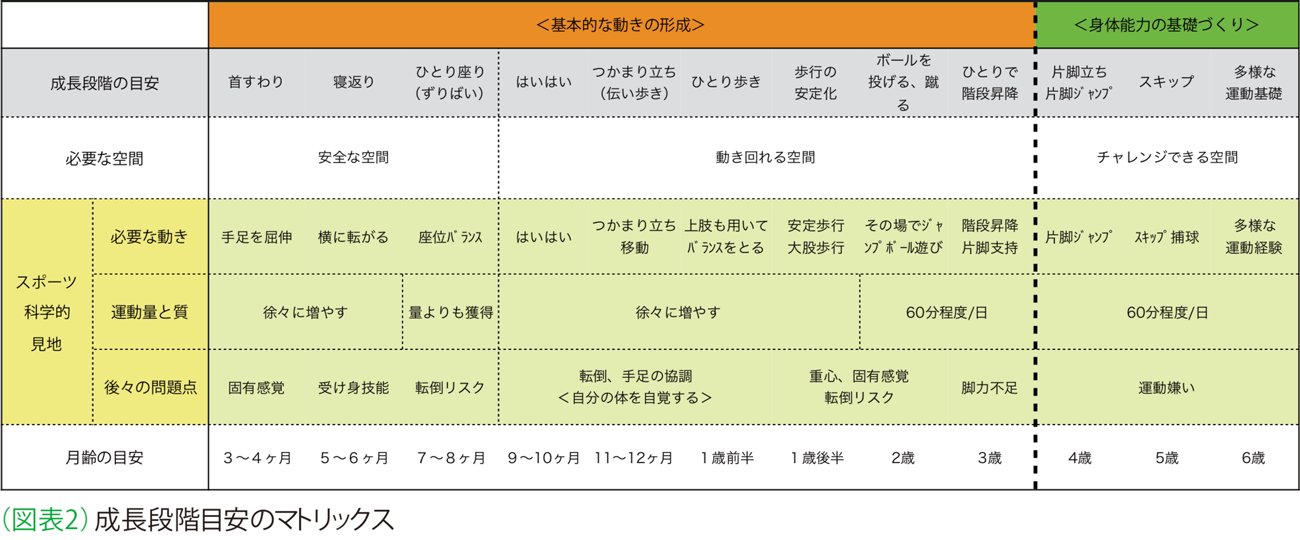

子どもたちが十分に運動機能を伸ばすことができる環境とはどのような環境でしょうか。その検討にあたり、成長期において適切な時期に適切な身体の成長を促す環境づくりのために、ミサワホーム総合研究所では、早稲田大学鳥居研究室との共同研究で、環境整備の目安となる成長段階のマトリクス(図表2)を作成しました。

各成長段階に合わせて必要な空間、動き、量と質の目安となるものにしています。例えば、歩行が安定する1歳後半から2歳くらいまでは、運動量は徐々に増やす程度で良い、ボール遊びができる2歳以降になると1日あたり60分程度の運動を推奨しています。この頃から他者やボールなど道具との距離感やよけ方、転び方などを身につけられれば、怪我をするリスクも少なくなります。反対に、この時期に身体を動かす習慣が身についていないと、うまく動くことができず、恐怖や痛みを感じてしまうといったことから運動嫌いになる可能性もあります。つまり、運動神経の良し悪しは産まれながらのものではなく、幼児期に身体の使い方やバランス感覚を身につけることにより、身体を動かす事が楽しいと感じられるかどうかが運動能力を生かすカギになります。

保育園での調査からみえた仮説

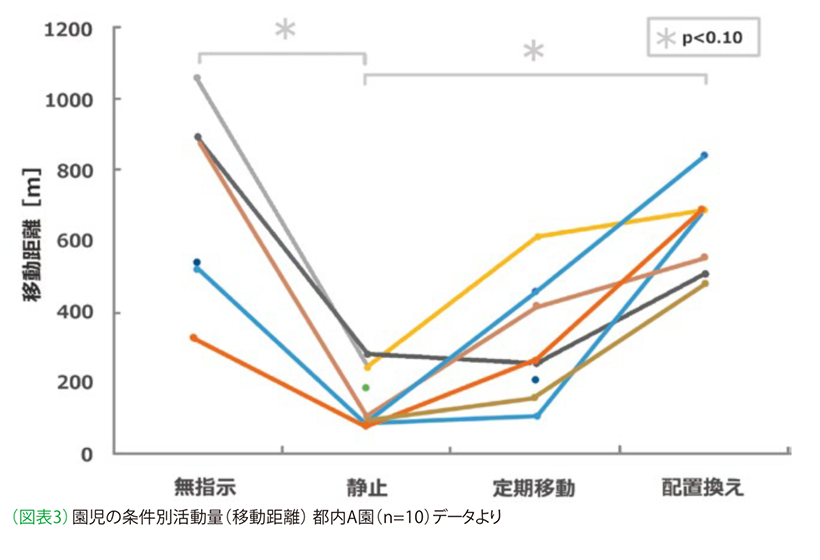

ここまでで、子どもたちが健やかに成長するために、各成長段階での必要な動きの質や量がみえてきました。では住宅や子育て施設において、成長を促す環境をつくるためにはどのような条件が必要になるのでしょうか。その要素を導くため、保育園で園児の活動量を計測する調査を2017年、2018年の2年にわたり実施しました2017年は特に条件を与えずに自由な活動を計測。月齢による移動距離の差はみられませんでしたが、保育士が園児を見守るためにあまり動かないため、保育士の周りから離れず移動距離が短くなる園児がみられました。人(保育士)と空間の影響を測るために次年度の2018年は以下の4条件を指示し、園児の活動量に変化がみられるか注目しました。

①一切の指示なし(無指示)

②保育士の移動を最小限と指示(静止)

③保育士が定期的に移動(定期移動)

④遊具置き場を部屋の中央から壁際へ配置換え(配置換え)

結果は図表3のとおり、④配置換えの条件において園児の移動距離が総体的に増したことから、室内にまとまった空間があると子どもの活動量が増す可能性があるということがわかりました。このことから、住宅や園舎設計においても遊具や家具等の配置により、子どもの活動を静と動に分ける空間提案に展開できるのではないかという仮説が導かれました。

またある園では保育室内での活動範囲が広かったにも関わらず、移動距離が伸びませんでした。原因としては、園児一人当たりの床面積の広さに影響があると推測されます。ここでは計測中に園児が別の部屋へ移動しないように空間を仕切っていたことから、一時的に園児一人当たりの床面積が保育所の設置基準である3.3㎡/人(1歳児ほふく室)の基準面積以下となり、園児の活動が制限されたと考えられます。よって、より活発な動きを促すには基準面積以上の空間が必要であることがわかりました。

今後は、今回の調査で得られた結果に基づき、推測や仮説をもとに、ミサワホームが携わる園舎設計において実践、効果を実証しながら、子どもたちの活発な動きを促す環境に必要な要素を導きだしていきます。“子どもたちが十分に運動機能を伸ばすことができる環境を提供していく”、子どもを育成する居住環境を提供してきたミサワホームにはその使命があり、得られた効果や設計手法は公開し、より良い保育園や住宅の間取り・設計の研究開発に取り組んでいきます。

※1 活動量計測調査概要

(東京都内保育園 2園にて実施)

2017年:月齢21ヶ月から29ヶ月の園児10名

2018年:月齢20ヶ月から29ヶ月の園児26名

図表1作成:ミサワホーム総合研究所

図表2作成:ミサワホーム総合研究所

早稲田大学鳥居研究室

図表3計測・集計:早稲田大学鳥居研究室